《脑波操控:脑机接口技术全景解析》

脑机接口技术的发展不仅在医疗健康领域前景广阔,而且在提升人机交互能力、改善康复效果等方面也具有重要的实际意义。随着技术的不断进步和应用的不断拓展,脑机接口技术有望在未来引领智能医疗和人机交互的新趋势,为人类社会带来深远的影响。

目录

引言

脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)技术,作为一项革命性的人机交互技术,正逐渐从实验室走向临床应用和商业化。这项技术通过直接读取大脑信号,为残疾人士提供了新的康复手段,同时也为健康人群提供了增强认知和感知能力的可能性。本文将全面探讨脑机接口技术的基础研究进展、临床应用现状以及未来的发展趋势。

一.脑机接口分类

脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)技术是一种直接在大脑和外部设备之间建立通信的技术。这种技术能够捕捉大脑的电信号,并将这些信号转换为控制命令,实现对外部设备的控制。以下是对脑机接口技术的分类和详细解释:

1.功能分类

(1)单向获取大脑信息

这一类脑机接口主要关注于从大脑获取信息。目前,大多数文献和产品都集中在这一领域,它们主要用于病人的康复训练。例如,通过脑机接口技术,可以将大脑的命令传递给外骨骼、机械臂、光标等外设,使其能够执行行走、手臂拿放物体、操作平板电脑等简单动作。

(2)向大脑单向输入信息

这一类脑机接口利用技术修复受损的神经功能,如通过人工假眼或人工耳蜗恢复一定的视力和听力。这些设备通过直接刺激大脑来提供感官信息,帮助患者恢复部分功能。

(3)与大脑双向交流信息

这一类互动式脑机接口技术不仅能接收神经系统信号,还能刺激神经系统。这种双向互动式装置还处于起步阶段,但研究表明,它们能够增强大脑区域之间或大脑与脊髓之间的连接,可能成为治疗中风和脊髓受伤患者的一种全新康复工具。

例如,国内NeuraMatrix公司正在研发具有生物友好性、可长期植入、与神经系统直连的无线超小信息交互终端设备,目前产品已经进入动物实验阶段,未来可为新药研发提供全新药效评估手段。

临床应用现状

脑机接口技术在临床应用方面取得了显著进展。在医疗领域,脑机接口技术辅助疾病诊断、预警发病和疾病治疗。特别是在康复医学领域,脑机接口技术为残疾人士提供了新的康复手段。例如,中国科学院自动化研究所的左年明研究员介绍了他们团队在双向脑机接口技术方面的新解决方案,这些技术在快速发展的智能医疗背景下,将极大地改变传统医疗模式。

2.连接方式分类

(1)侵入式脑机接口

侵入式脑机接口要求微电极植入头骨下的大脑皮层中,直接接触神经元细胞。这种接口能够产生高质量的信号,但随着时间的推移可能会出现疤痕组织,影响信号接收。此外,一旦植入,就无法移动来测量大脑的其他部分。

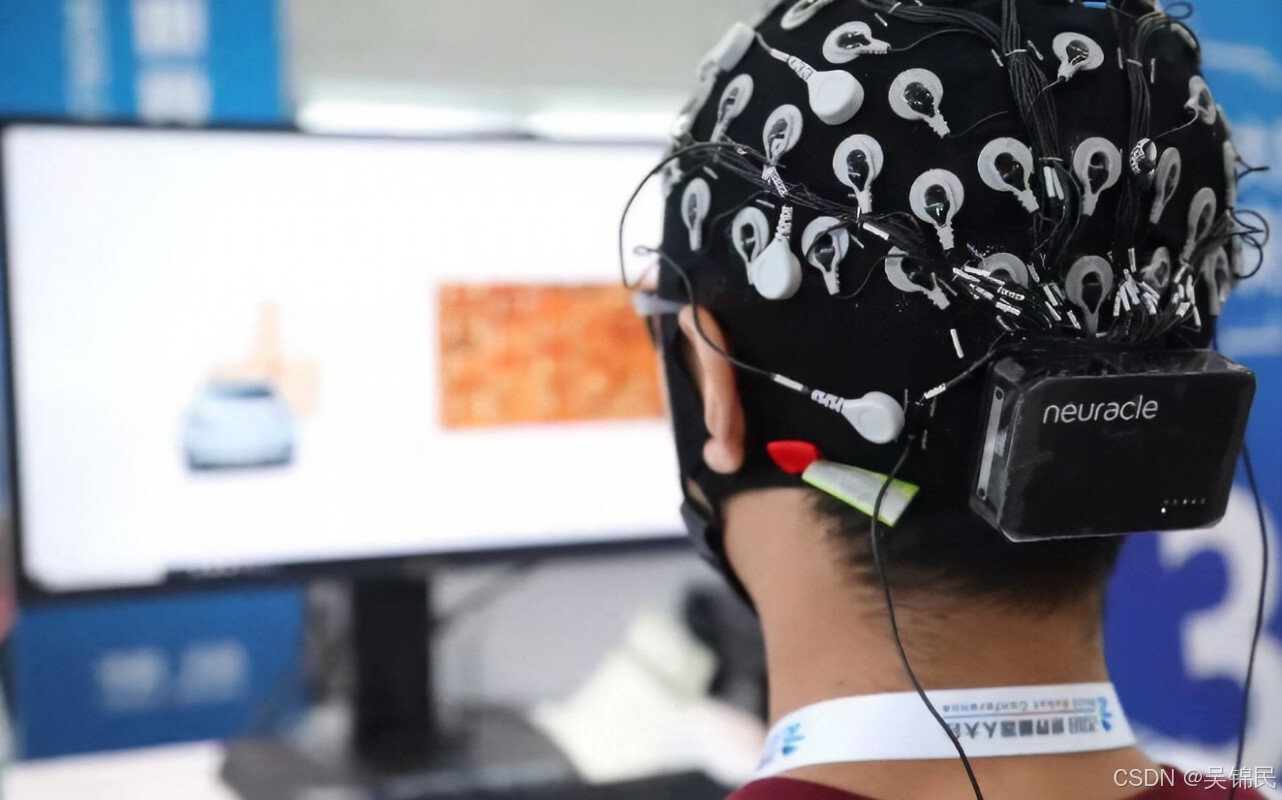

(2)非侵入式脑机接口

非侵入式脑机接口设置在颅骨外,避免了手术风险。虽然信号质量可能较低,但由于其安全性和便捷性,非侵入式脑机接口是目前实践中的首选方式。

(3)半侵入式脑机接口

半侵入式脑机接口中,电极植入到颅骨下方,但并未深入脑皮层,使用脑皮层电图记录脑信号。这种方式介于侵入式和非侵入式之间,提供了一种折中的解决方案。

3.控制方式分类

(1)依赖性接口

依赖性脑机接口需要来自受试者某种程度的运动控制,可以帮助受试者更容易地做事情,例如玩视频游戏和移动轮椅。

(2)独立性接口

独立性脑机接口不需要任何控制,对于严重残疾的受试者来说,这种接口是必需的。

4.同步性分类

(1)同步脑机接口

当用户与系统的交互在特定时间段完成时,脑机接口系统被称为同步。这意味着系统必须强制主体在特定时间段与其交互,否则系统将无法接收主体信号。

(2)异步脑机接口

在异步脑机接口系统中,受试者能够在任何时间段执行其心理任务,系统将对他/她的心理活动做出反应。因此,受试者可以在任何时间段自由活动。

通过这些分类,我们可以更全面地理解脑机接口技术的多样性和复杂性,以及它们在不同应用场景中的潜力和挑战。随着技术的不断发展,脑机接口有望在医疗、教育、娱乐等多个领域发挥重要作用。

二.获取脑内信息的技术方式

1.功能核磁共振成像技术(fMRI)

fMRI能够提供大脑活动的空间定位信息,通过检测大脑中血氧水平的变化来间接反映神经元的活动。它在医疗诊断中被广泛应用,尤其是在精神疾病和认知障碍的诊断中。

2.功能近红外光成像(fNIR)

fNIR通过检测大脑中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的变化来监测大脑活动。它具有非侵入性和对被试者约束性低的特点,被广泛用于心理学、教育、医学研究等领域。

3.脑磁图(MEG)

MEG通过检测大脑神经元活动产生的微弱磁场变化来监测大脑活动。它具有高时间分辨率,对平行于头骨的切向偶极子敏感,但对径向偶极子不敏感。

4.正电子发射断层扫描(PET)

PET通过使用放射性示踪剂来监测大脑中的代谢活动。它能够动态地获得较快的动力学资料,对生理和药理过程进行快速显像,且具有很高的灵敏度。

5.单光子发射计算机断层扫描(SPECT)

SPECT的基本成像原理是利用放射性同位素药物在体内的衰变发出的γ光子,通过探测这些光子来重建断层图像,从而获得大脑结构和功能的信息。

6.头皮处的脑电图(EEG)

EEG通过在头皮上放置电极来记录大脑皮层的电活动。它具有高时间分辨率,对切向和径向偶极子都很敏感,是研究大脑活动的重要工具。

7.硬脑膜处的脑电图(ECoG)

ECoG通过在大脑皮层表面放置电极来记录电活动,提供比EEG更高的空间分辨率,常用于癫痫和其他神经疾病的诊断和治疗。

8.侵入式脑电极(intracortical BCIs)

侵入式脑电极直接植入大脑皮层中,能够提供最直接和高质量的神经信号,但同时也伴随着手术风险和可能的长期并发症。

这些技术从不同角度采集大脑的活动信息,分析大脑活动、了解大脑的生理状况、监测受试者的健康状况、研究大脑的工作机制。随着技术的发展,这些脑机接口技术在医疗、科研以及日常生活中的应用将越来越广泛。

三.向大脑输入信息的技术方式

脑机接口技术在向大脑输入信息方面,虽然种类和数量相对较少,但已经取得了显著的进展。主要技术包括电磁信号输入和光学信号输入两大类。

1.有创输入信号

(1)深脑刺激技术(DBS)

深脑刺激技术是一种临床医疗中广泛应用的脑内信息输入技术。通过图像引导立体定向技术,将电极阵列植入大脑深皮层下的相关神经核团,并通过外置控制器调整刺激参数,以控制症状或治疗疾病。DBS技术已广泛应用于治疗帕金森病、肌张力障碍等疾病,并有约150,000名帕金森病患者通过脑手术植入了深部脑刺激器。此外,DBS技术也被用于治疗难治性精神障碍病症,如慢性顽固性疼痛。

中国的研究团队在深脑刺激领域也取得了进展。清华大学医学院王广志教授课题组开发了一种皮层血管成像和可视化技术,减少深度电极植入过程中的颅内出血现象。李路明教授研发的治疗帕金森病的系列脑起搏器打破了技术垄断,降低了患者使用成本。

(2)ECoG技术

ECoG电极是一种仅需进行皮层外脑膜植入的向脑内输入信息的技术手段。浙江大学生物医学工程系的研究人员开发了一种基于ECoG技术的便携式无线脑电图系统,既可读取脑皮层的兴奋信息,也可向脑皮层输入电刺激信号,用于治疗癫痫等神经功能障碍疾病。

2.无创输入信号

经颅刺激技术具有无创性、安全性、易操作等优势,是治疗神经、精神等疾病的重要技术。其中包括经颅磁刺激(TMS)、经颅直流电刺激(tDCS)和经颅超声刺激(TUS)。

(1)经颅磁刺激(TMS)

TMS通过改变的磁场在大脑特定皮层产生感应电流,用于治疗抑郁症、慢性疼痛等疾病。

(2)经颅直流电刺激(tDCS)

tDCS通过低强度、恒定的电流直接施加到头部,在浅表层区域诱导大量电流,调节脑神经元的兴奋,促进或抑制自发神经活动。

(3)经颅超声刺激(TUS)

TUS利用低频超声波的高穿透性,在大脑特定区域刺激或抑制神经活动,促进神经功能的恢复。

3.输入光信号——光遗传技术

光遗传学技术是一项集遗传学、光学、细胞生物学和电生理技术等多学科交叉的脑机接口技术。通过将光敏感蛋白基因转入到神经元中,利用不同波长的光刺激诱导光敏感特殊离子通道的开启,引发跨膜离子电流的发生,达到对神经元进行选择性兴奋或抑制的目的。光遗传技术的应用研究涵盖多种动物,并涉及神经科学的多个研究领域,包括疼痛抑制、癫痫治疗等。

4.物理与化学相结合的新技术

脑内药物输运是大规模解剖脑回路功能的重要方法之一。韩国高级科学技术研究院和华盛顿大学的科学家联合打造了首款可以长时间向大脑内输运药物的无线光流控脑探针装置。这款可植入的神经装置由乐高式的可替换药盒、一个柔软的超薄探头,以及一个由智能手机控制的蓝牙无线模块组成,能够同时输运4种不同的药物和传导2种不同波长的光到活体小鼠的脑深处。

基础研究进展

脑机接口技术的基础研究涉及多个学科领域,包括生物学、计算机科学、通信工程和临床医学等。自1973年Jacques Vidal教授首次提出脑机接口概念以来,该技术经历了从概念探索到实验验证的发展阶段。近年来,随着脑科学、认知科学以及相关技术的飞速进步,脑机接口技术实现了跨越式发展。例如,浙江大学研究团队利用Utah阵列电极实现了高位截瘫患者用意念控制机械臂完成复杂动作。

四.脑机接口当前技术问题

脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)技术作为一种前沿的神经工程技术,虽然在多个领域展现出巨大的潜力和应用前景,但在实际开发和应用过程中仍面临众多技术挑战。以下是脑机接口技术当前面临的一些主要技术问题:

1. 缺乏专用芯片开发

脑机接口的输入和输出都需要处理和解析大量的数据信息。因此,针对性地开发专用的脑机接口芯片显得尤为重要。然而,目前除了少数专注于底层技术的公司外,鲜有企业或研究机构对专用脑机接口芯片进行开发。这限制了脑机接口技术的性能提升和广泛应用。

2. 难以同时记录大量大脑信号

拓宽大脑信道,获取更多的大脑数据是一个技术难点。获取足量的脑电信号对于发现脑电信号与运动、情绪、语言等的对应关系至关重要。例如,哈佛大学的可注射电子网、Neuropixels探针、Neuralink公司的微米量级探针等技术都是为了记录更多的神经元电信号而开发的植入技术。这些技术旨在接触到多个神经元,获取体内多路神经记录,并实现设备的稳定植入,以连续数月记录神经元的电活动,收集到脑电信息的详细细节。

3. 植入设备对大脑的损伤

植入设备需要尽可能减少对大脑的损害,降低对人体的伤害。由于颅骨的阻碍,想要获取清晰稳定、准确率高的大脑信号,一般都需要开颅植入设备。而一旦在脑内植入电极,有可能造成永久性的脑功能损伤以及相关后遗症。即使是像ECoG这样贴在脑膜上的技术,也不可避免会涉及到感染问题,以及与人体的生物组织兼容性。因此,植入设备需要有足够小的尺寸、生物兼容性和柔性预防二次伤害,以及无线性。无线装置可以避免伤口暴露,预防感染,更加安全。

4. 读取输入信息的准确性问题

准确率无法保证。解读脑电极所收集的大量信息,一方面需要数量庞大的测试仪器同步运行解析,另一方面需要依靠大数据分析来解码收集到的脑电信息并将其转化为计算机语言进行输出,其准确率无法达到令人满意的程度。若要应用于重要的任务中,信息解读错误可能带来灾难性的后果。

5. 难以推广到普通家庭

脑机接口技术难以推广到普通家庭。基础研究可以动用庞大的仪器仪表,大量设备同时工作,在实验室能够实现,但应用到生活中的个体则非常不现实,不方便个人携带并且昂贵。植入电极技术和输入型脑机接口技术的治疗效果和伦理性同样有待商榷。不管是经颅刺激技术还是深脑刺激技术,均已应用在临床治疗领域,但其安全性、有效性和伦理性却一直饱受质疑,因此较难找到受试者。

随着科技的不断进步和研究的深入,期待未来能够找到有效的解决方案,推动脑机接口技术的发展和普及。

未来发展趋势

脑机接口技术的未来发展趋势指向了更广泛的应用领域和更深入的技术融合。预计到2032年,全球多家厂商的脑机接口系统将成熟商用,即便植入式技术商用也不再遥不可及。此外,脑机接口技术的发展也将促进新产品的诞生,如脑控助眠仪、脑控鼠标、冥想脑状态监测等产品。

五、结语

脑机接口技术,作为一项跨学科的前沿科技,正在逐步展现出其在医疗健康、人机交互以及康复效果提升等领域的巨大潜力。随着技术的持续进步和应用范围的不断扩大,脑机接口技术有潜力在未来成为智能医疗和人机交互领域的新趋势,对人类社会产生深远的影响。这项技术的发展不仅能够为患者提供新的治疗手段,改善他们的生活质量,还能够推动人机交互技术向更高层次的自然性和直观性发展。随着对大脑结构和功能的更深入理解,脑机接口技术的应用前景将更加广阔,可能会涉及到教育、娱乐、工作等多个方面,从而极大地丰富和改善人类的生活。脑机接口技术的未来充满希望,它的发展将为人类带来革命性的变化,我们期待这一技术能够早日成熟并广泛应用于实际生活中,为人类社会的进步做出贡献。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)