Mind 爱好者周刊 第 11 期 | 计算神经科学中的个体差异解释、良好模型共享实践的十个简单规则、社会规范的力量和陷阱、认知的代谢成本、新兴意识中发展中的神经电场的动态测量……

创造性被假设源于一种平衡自发思维和认知控制的心理状态,对应于大脑默认模式网络(DMN)和执行控制网络(ECN)之间的功能连接。在这里,我们对这一假设进行了大规模、多中心的检验。采用。

所有的研究由我的独断和偏见选出,单位仅标注第一单位/通讯单位;本篇为 1.6~1.20 期间我感兴趣的研究摘要;取名创意来自「科技爱好者周刊」

本期为龙年最后一期,提前祝大家新年快乐!

目录

- 计算神经科学中的个体差异解释(计算建模)

- 计算感知和认知(编辑介绍)

- 良好模型共享实践的十个简单规则

- 假新闻对真实事件记忆的影响(行为实验)

- 睡眠不足的人脑中的记忆控制缺陷(心理生理、结构MRI)

- 清醒梦的临床神经科学(综述)

- 新兴意识中发展中的神经电场的动态测量(综述)

- 整合信息论(观点)

- 出声思考作为研究自发意识流的方法(行为实验)

- 听觉意识感知的神经活动(iEEG实验)

- 神经精神疾病的预测编码:系统的跨诊断综述

- 重复的消极思维是一种跨诊断的认知过程(综述)

- 社会规范的力量和陷阱(综述)

- 极端群体观点在神经振荡层面上反直觉地影响群体极化(MEG实验)

- 通过背侧 ACC 克服骄傲是接受不公平提议的基础(fMRI+DDM建模)

- 和弦进行对大调和弦和小调和弦情感体验的调节作用(行为实验)

- 错误证据率:根据观察到的 P 值进行频率错误率控制的方法(统计方法)

- 人类衰老认知神经科学的功能性未来(综述)

- 成人寿命样本中日常生活的瞬间品味(纵向研究)

- 认知的代谢成本(综述)

- 人文科学中昂贵的信号传递(观点)

- 揭开短视频观看中共识和特殊体验的神经二分法(fMRI研究)

- 大脑网络之间的动态切换预测创造力(磁共振-元分析网络科学)

计算神经科学

1 利用潜在输入方法解释计算神经科学中的个体差异(Developmental Cognitive Neuroscience)

单位:拉德堡德大学医学中心唐德斯脑、认知和行为研究所认知神经科学系

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878929325000076

摘要:计算神经科学为理解行为背后的神经机制提供了宝贵契机。然而,阐释这些机制中的个体差异,比如发育差异,并非易事。我们通过研究强化学习中的个体差异来说明这一挑战。在这些研究中,一个计算模型生成特定个体的预测误差回归因子,以模拟目标脑区的活动。由此产生的回归权重中的个体差异,通常被解读为神经编码方面的个体差异。我们首先证明,神经编码中不存在个体差异并非问题,因为此类差异已在特定个体的回归因子中得以体现。接着,我们回顾发现,个体差异的存在通常被解读为大脑资源利用方面的个体差异。然而,通过模拟我们表明,这些差异也可能源于其他因素,诸如预测误差的标准化、目标脑区之外的脑网络中的个体差异、预测误差响应时长的个体差异、结果评估中的个体差异,以及被忽视的计算模型参数或计算模型类型中的个体差异。为厘清这些解读,我们给出若干建议。通过这种方式,我们旨在推动对计算神经科学中个体差异的理解与阐释。

2 计算神经科学前沿 15 年——计算感知和认知(Front. Comput. Neurosci.)

单位:奥斯陆大学数学与自然科学学院生物科学系

AI总结:本文主要介绍了《计算神经科学前沿》创刊 15 周年的研究主题 —— 计算感知和认知。文章探讨了大脑中认知和感知的出现机制及相关神经回路,介绍了该领域的研究进展和成果,包括信息编码、记忆能力、视觉信息处理等方面,并提出了未来的研究方向和应用前景。

全文翻译见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/19244536842

3 良好模型共享实践的十个简单规则(PLOS Computational Biology)

单位:Kairoi(英国公司)

链接:Ten simple rules for good model-sharing practices | PLOS Computational Biology

摘要:计算模型是复杂的科学构建物,对我们更好地理解世界至关重要。许多模型对于学科界限内以及超越学科界限的同行都很有价值。然而,目前对于共享模型并没有被广泛认可的标准。本文提出了十条简单规则,一方面是为了确保你以至少“足够好”的方式共享模型,另一方面是为了让其他人能够引领变革,实现更好的模型共享实践。

记忆

4 假新闻对真实事件记忆的影响(Applied Cognitive Psychology)

单位:明尼苏达州立大学心理学系

链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.70019

摘要:接触虚假信息有可能影响人们对后续与该虚假信息相关的事实性信息的编码方式。在本研究中,我们设计了一项实验,让参与者阅读一篇关于美国各州枪支法律严格程度与枪支暴力之间关系的文章,文章内容有真有假。之后,向参与者展示实际枪击事件的报道。其中一半报道的细节与虚假新闻文章的内容一致,另一半报道的细节与真实新闻文章的内容一致。在完成一项简短的干扰任务后,要求参与者尽可能多地回忆每篇报道的内容。我们假设,与之前所读文章结论相符的细节,相比不相符的细节,会被更好地记住。

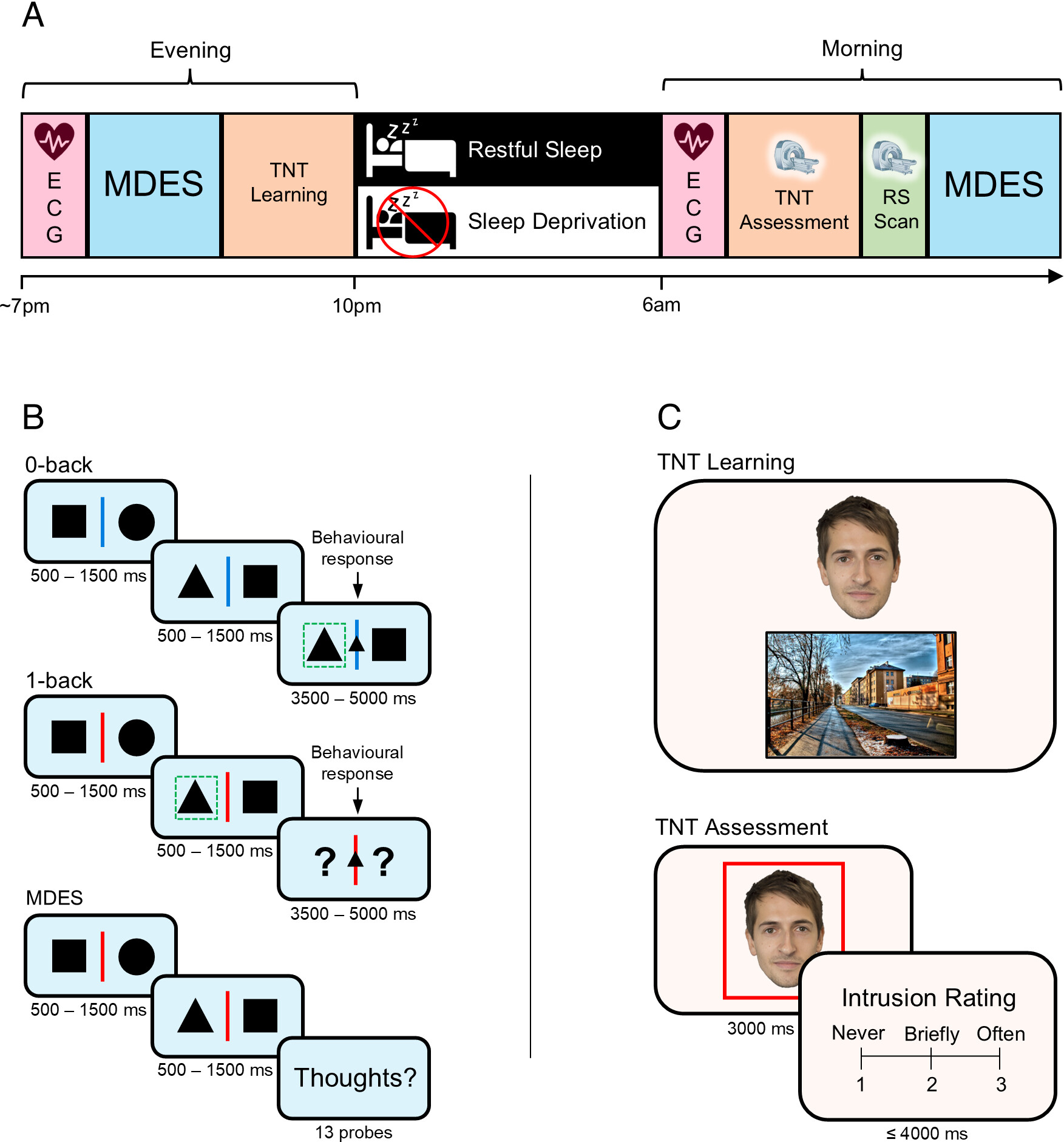

5 睡眠不足的人脑中的记忆控制缺陷(PNAS)

单位:约克大学心理学系

链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2400743122

摘要:睡眠障碍与侵入性记忆有关,但支撑这种关系的神经认知机制却知之甚少。在这里,我们表明睡眠剥夺会破坏记忆检索的前额叶抑制,并且这种抑制机制的夜间恢复与快速眼动(REM)睡眠所花费的时间有关。睡眠不足引起的功能障碍与下调不需要的记忆的能力的行为缺陷有关,并且与自我产生的刻意思维模式的恶化相吻合。我们得出结论,睡眠剥夺通过破坏控制记忆抑制的神经回路而产生侵入性记忆,而这可能依赖于快速眼动睡眠。

意识

6 清醒梦的临床神经科学(Neuroscience & Biobehavioral Reviews)

单位:唐德斯大脑、认知和行为研究所

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763425000119

摘要:在大多数梦中,做梦者并没有意识到自己正处于梦中。相比之下,清醒梦可以让人们意识到当前的精神状态,通常伴随着对正在进行的梦境的相当大的控制。清醒梦可以自发发生,也可以通过不同的行为、认知或技术策略诱发。这种诱导技术激发了人们对清醒梦潜在治疗方面的研究。在这篇综述中,我们收集了清醒梦与噩梦障碍、抑郁、焦虑、精神病和解离状态等疾病之间联系的证据,并探讨了这些关联可能的神经生物学基础。此外,我们还深入研究在睡眠期间训练清醒状态的冥想睡眠练习,例如梦/睡眠瑜伽和瑜伽睡眠瑜伽。概述了清醒梦干预措施的潜在缺点,并检查了清醒梦对没有临床症状的个体的影响。通过阐明这些错综复杂的关系,这篇综述有助于更深入地理解清醒梦的治疗可能性和含义。

7 新兴意识中发展中的神经电场的动态测量(Current Opinion in Behavioral Sciences)

单位:旧金山大学

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352154624001311

摘要:人类意识随时间逐渐出现。从受孕那一刻起,神经发育和复杂化的过程就开始了,产生并支持一个神经电场,这个电场可以通过动力系统理论的计算方法进行量化。在早期胚胎中,基因驱动的细胞过程由内源性电磁场和迁移神经元产生的内在电场介导。在周围的细胞环境中,这些相互作用相互影响,影响神经迁移。心理理论的出现通常被认为是意识觉醒的标志,它伴随着神经连接性的增加、神经电场复杂性的提高以及更综合的信息处理。老年时期的神经退行性变以及通常与之相关的意识下降与神经电场的动态复杂性变化密切相关。监测神经电场的轨迹及其复杂性在整个生命周期中的变化,为研究人类意识的出现和下降提供了一个发展性的视角和经验性的关联。

8 如何成为一名综合信息理论家而不失去你的身体(Front. Comput. Neurosci.)

单位:特木科天主教大学

链接:Frontiers | How to be an integrated information theorist without losing your body

AI总结:本文主要介绍了整合信息理论 4.0(IIT)在神经科学意识领域的地位、主要原理、存在的问题以及对其本体论假设的修订建议。IIT 旨在通过数学形式化意识与因果力量和存在的关系,并利用计算工具进行实验研究,可用于评估任何物理系统的意识水平和内容。但 IIT 的一些本体论假设存在问题,阻碍了其对意识和存在问题的解释力。文章提出了对 IIT 本体论假设的修订建议,以使其更好地与神经科学实践相结合,增强其理论稳健性。

9 出声思考作为研究自发意识流的方法(Consciousness and Cognition)

单位:UCSB 心理与脑科学系

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381002500008X

摘要:要求参与者大声思考是研究意识体验的常用方法,但目前尚不清楚这种方法是否会改变思维品质,例如元意识、话题转移率或任务缺失条件下的思维内容。为了调查这一点,我们进行了两项研究,比较出声思考和默默思考。在研究 1 中,111 名参与者以 15 分钟的间隔交替进行言语表达和默默反思自己的意识流,采用平衡设计。一个子集还报告了通过自我捕捉和探测捕捉方法间歇性地转移主题。结果表明,意识流对大声思考协议的反应最小,元意识和话题转移率没有显着差异。此外,在分析的 21 种思维品质和 18 个内容主题中,大声思考和沉默思考之间只有 3 种品质(私人想法、头脑空白和会话难度)和 1 个主题(伴侣、亲密关系、爱情和性问题)存在差异。在研究 2 中,102 名参与者在回答思想探究时进行了大声思考或沉默思考。调查结果证实了大声思考和沉默思考之间主题转换的频率和元意识没有差异。此外,两种情况下报告的认知负荷没有差异。这些结果强调了大声思考程序在检查意识流方面的价值,证明了其可靠性以及对自然思想流的影响最小。因此,出声思考提供了一个强大的模型系统,用于检查任务缺失环境中非语言化的意识流。

10 听觉意识感知的神经活动(Neuroimage)

单位:耶鲁大学神经病学系

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811925000436

摘要:虽然最近的工作在理解意识感知的神经时空动力学方面取得了进展,但大部分工作都集中在视觉范式上。为了确定跨感官模式的知觉意识是否存在共享机制,这里在听觉领域进行测试。参与者在接受颅内脑电图检查时完成了听觉阈值任务。对超过 2800 个灰质电极的记录进行了宽带伽马功率(反映局部神经活动的范围)分析。对于感知试验,发现在早期听觉区域、右侧额中回尾部和非听觉丘脑几乎同时出现活动;随后,一波活动席卷听觉关联区域,进入顶叶皮质和额叶皮质。对于未感知的试验,显著的活动仅限于早期听觉区域。这些发现表明,参与听觉感知的皮质和皮质下网络与视觉观察到的网络相似,暗示了意识感知具有共同的机制。

临床

11 神经精神疾病的预测编码:系统的跨诊断综述(Neuroscience & Biobehavioral Reviews)

单位:意大利帕维亚大学脑与行为科学系

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014976342500020X

摘要:预测编码框架假设人类大脑基于先前的经验和信念,持续生成对环境的预测,以最大化成功并最小化失败。这篇符合 PRISMA 标准的系统综述旨在全面且跨诊断地检查神经精神障碍患者与健康对照者之间在预测编码方面的差异。综述纳入了 72 项以预测编码为主要结果并报告行为、神经影像或电生理结果的病例对照研究。其中 33 篇文章研究了精神分裂症谱系中的预测编码,33 篇研究神经发育障碍,5 篇研究情绪障碍,4 篇研究神经认知障碍,1 篇研究创伤后应激障碍,1 篇研究物质使用障碍。奇异球和类奇异球范式最常被用于量化预测编码表现。证据显示,在神经精神障碍中,大脑的预测编码能力存在异质性损伤,特别是在精神分裂症和自闭症中。精神分裂症谱系患者表现出非社会预测编码受损的一致模式。相反,在自闭症谱系中,预测编码缺陷在社交线索方面更具选择性。预测编码损伤与临床症状严重程度相关。这些发现强调了预测编码作为理解神经精神障碍人群认知功能障碍框架的潜在效用,尽管对于未充分探索的情况还需要更多证据,同时也需要考虑药物使用和性别等潜在混杂因素。预测编码作为治疗反应决定因素的潜在作用也可以被考虑,以定制个性化干预措施。

12 重复的消极思维是一种跨诊断的认知过程(nature reviews psychology)

单位:悉尼新南威尔士大学心理学院

链接:https://www.nature.com/articles/s44159-024-00399-6

摘要:重复性负面思维过程,如反刍和担忧——也被称为“持续性思维”或“持续性认知”,传统上在临床文献中被概念化为不同的过程,从特定疾病的立场进行定义、测量和研究(例如,与抑郁症相关的反刍、与焦虑相关的担忧)。然而,反刍和担忧高度相关,具有共同的现象学特征,加载在一个共同因素上,并预测和维持多种精神病理学状态。在这篇综述中,我们概述了将重复性负面思维概念化为不受疾病相关内容或时间焦点限制的总体认知过程的证据基础。相关理论和涵盖测量、治疗和预防的实证文献支持将重复性负面思维作为一种跨诊断过程。采用跨诊断方法有助于更细致地理解重复性负面思维在临床表现及其治疗中的作用。

社会认知

13 社会规范的力量和陷阱(Annual Review of Psychology)

单位:弗林德斯大学教育、心理学和社会工作学院

链接:https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-psych-020124-120310

摘要:社会规范长期以来在社会科学和行为科学领域中因其对人类行为的影响而被加以考虑。本次综述聚焦于那些明确或隐含地传达社会共同观点,即关于人们应该做什么或不应该做什么的规范。这种禁令性规范可以通过内化或正式及非正式的执行对行为产生强大影响。它们能够通过从众来支撑干预措施以塑造人们的行为,但个人也可以利用它们来质疑社会实践。然而,规范也有陷阱,可能无法如预期那样影响行为:它们可能对个人的自我(自主性、道德、价值观)构成威胁,损害行为动机和社会意义(内在动机、信任、真诚),或者通过有偏见的认知和有选择性的社会/时间参照被自我中心地重新解释。根据一个人在某个问题上的立场,这些陷阱也可以转化为抵御不良规范或推动社会变革的力量。

14 极端的内群体和外群体观点在神经振荡层面上反直觉地影响群体间的极化(Cortex)

单位:阿尔托大学神经科学与生物医学工程系

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945225000097

摘要:在最近的全球大流行期间实施疫苗接种时,疫苗支持者和反对者之间出现了情感两极分化的有力例子。在这项社会神经科学研究中,我们使用脑磁图对 121 人进行扫描,从三个层面(外显、内隐和神经层面)进行测试,即让人们接触极端的内群体观点(遵循悖论思维原则)或极端的外群体观点是否可以调节已接种疫苗和未接种疫苗的人之间的情感两极分化。我们表明,群体间两极分化的神经指标(表现为β节律抑制)可以检测到情感两极分化的细微变化。更具体地说,我们发现让疫苗支持者接触极端的内群体(即支持疫苗接种)观点会导致这种情感两极分化的神经指标降低。相反,接触极端的外群体(即反对疫苗接种)叙述会增加两极分化,这反过来又预示着近一年后对疫苗反对者的积极情感会减少。结果表明,虽然让人们接触反驳论点(即极端的外群体观点)以改变他们的观点似乎很直观,但这种方法可能会适得其反,反而增加两极分化。然而,使用更微妙的方法,如悖论思维干预(即极端内群体观点)来改变态度可以产生预期效果并减少群体间两极分化。

15 通过背侧 ACC 克服骄傲是接受不公平提议的基础(Biorxiv)

单位:日本国立信息学研究所

链接:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.01.09.632093v1

摘要:讨价还价是一种基本的社会行为,个人经常接受不公平的报价。仅基于选择数据的传统行为模型通常将这种接受解释为简单的奖励最大化。然而,对不平等厌恶或骄傲等情绪的抑制也可能在这一决定中发挥关键作用。将响应时间与选择数据结合起来,提供了一种量化参与者在抑制这些情绪和决定接受不公平提议时的内部冲突的方法。在这项研究中,我们对最后通牒游戏进行了功能磁共振成像 (fMRI),参与者在 10 秒内决定是否接受或拒绝提议者的货币分配提议。使用漂移扩散模型 (DDM),我们根据选择和响应时间量化决策动态。抑制不利不平等 (DI) 驱动的拒绝(通过 DI 的 DDM 权重较低反映出来)的参与者表现出对 DI 的反应增强的背侧前扣带皮层 (dACC) 活动。功能连接分析显示,当 DI 较大时,dACC 和腹外侧前额叶皮层 (vlPFC) 之间存在负相关,这编码了拒绝率以及与接受 DI 提议相关的响应时间。此外,在高 DI 条件下,vlPFC 活性与杏仁核活性显着相关,特别是编码接受 DI 提议的响应时间,但与拒绝率无关。重要的是,这些发现无法使用仅依赖于选择数据的基于标准价值的模型来捕获。我们的结果强调了 dACC 在调解抑制对 DI 的情绪反应方面的关键作用,从而能够在动态讨价还价过程中接受不公平的报价。

音乐

16 和弦进行对大调和弦和小调和弦情感体验的调节作用(Acta Psychologica)

单位:河北师范大学心理学系

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691825000034

摘要:大量研究表明,大和弦表达积极情绪,而小和弦表达消极情绪。然而,一些研究表明,大/小和弦与情绪效价之间的关联可能会因某些音乐背景因素而有所不同。这项研究调查了与大调和弦和小调和弦相关的情感体验是否受到和弦进行的影响。采用主观评估,参与者被要求评估单个和弦(实验 1)以及和弦序列中的最终和弦(实验 2)的情感效价、稳定性和张力。结果表明,大和弦的愉悦度等级明显高于小和弦,而张力等级则明显较低。然而,大和弦和小和弦之间的稳定性评级没有显着差异。值得注意的是,当大和弦作为稳定终止进行中的最后和弦时,其愉悦度和稳定性的评分将显着高于小和弦,同时,它们也会引起较低的张力评分。虽然不稳定的终止显示大和弦和小和弦在愉悦度、稳定性和张力方面的评级没有显着差异。因此,这项研究揭示了和弦进行作为一种音乐背景,通过稳定性和张力的变化影响大调和弦和小调和弦的情绪效价。

统计

17 错误证据率:根据观察到的 P 值进行频率错误率控制的方法(PNAS)

单位:牛津大学纳菲尔德医学系

链接:https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2415706122

摘要:P 值通常被解释为 a) 获得比观察到的更极端结果的概率,或 b) 在预先指定的水平上声明显着性的工具。这两种方法都存在困难:b)不允许用户根据手头的数据进行推断,并且在实践中研究人员没有严格遵循,而(a)作为错误率没有意义。尽管 P 值仍然发挥着重要作用,但这些缺点可能在很大程度上导致了科学再现性危机。我们引入了在给定观察数据的情况下定义长期频率错误率的概念,使研究人员能够在提出零假设为假后对犯错误的概率做出准确而直观的推断。作为一种方法,我们将错误证据率 (FER) 定义为在原假设下观察假设的未来 P 值的概率,该概率为观察到的 P 值所建议的替代假设提供证据,我们将其定义为假阳性。 FER 比相应的 P 值保守得多,这与表明后者不能有效控制整个科学文献中的错误率的研究一致。为了获得低于 5% 的 FER,需要获得大约低于 5×10−5 的 P 值,而 5% 的 P 值对应于大约 25% 的 FER。

老龄化

18 人类衰老认知神经科学的功能性未来(Neuron)

单位:马克斯·普朗克人类发展研究所寿命心理学中心

链接:https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(24)00886-9

摘要:人类衰老的认知神经科学旨在识别与年龄相关的行为变化的共性和个体差异背后的神经机制。这一目标主要通过结构或“无任务”静息态功能神经影像来实现。前者阐明了行为衰退的物质基础,后者提供了关于功能性大脑网络如何随年龄变化的关键见解。然而,至关重要的是,两者都无法捕获代表特定认知过程发生的大脑活动。相比之下,基于任务的功能成像可以直接探究衰老如何影响从感知到高阶认知的任何认知领域的实时大脑行为关联。在这里,我们概述了为什么基于任务的功能神经影像学必须成为中心舞台,以更好地理解认知衰老的神经基础。反过来,我们勾勒出一个多模式、行为优先的研究框架,该框架建立在认知实验的基础上,并强调理论和纵向设计的重要性。

19 成人寿命样本中日常生活的瞬间品味(Emotion)

作者:Growney, C. M., Carstensen, L. L., & English, T.

链接:https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Femo0001423

摘要:品味时刻可以促进幸福感。从理论上讲,老年人在日常生活中优先考虑情绪健康,这将他们的注意力引导到生活的积极方面。在这项研究中,根据 2018 年至 2021 年收集的数据,285 名 25-85 岁的成年人完成了体验抽样程序(每天六次,持续 10 天),他们报告了自己经历过的情绪、是否在享受当下以及与自己的距离有多近。他们最近的社交伙伴有这种感觉。他们还完成了一份关于心理健康的特质水平调查问卷。在各个年龄段,人们更有可能享受与亲密社交伙伴在一起的时光。老年人比年轻人更有可能在经历高水平的积极情绪时表现出品味。品味的倾向也与个人的心理健康有关,与年龄无关。研究结果强调了品味在日常生活中的关系,并表明品味可能有助于幸福感,有助于解释幸福感的年龄优势

其他

20 认知的代谢成本(TiCS)

单位:莫纳什大学心理科学学院

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S136466132400319X

摘要:认知和行为是大脑系统的涌现特性,旨在最大化复杂和适应性行为,同时最小化能量利用。不同物种以不同方式协调这种权衡,但在人类中,结果偏向于复杂行为,因此能量消耗相对较高。然而,即使在高能量消耗的大脑中,也有许多简约的过程在运作以优化能量使用。我们回顾了这种平衡如何在稳态过程和与任务相关的认知中体现。我们还考虑了神经认知疾病中代谢的扰动和破坏。

21 人文科学中昂贵的信号传递(Philosophical Psychology)

单位:阿姆斯特丹自由大学哲学系

链接:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09515089.2024.2445697

摘要:本文研究了受生物学启发的高成本信号解释在应用于人类行为时的情况。这些解释是人类行为科学中一种趋势的一部分,即将人类行为的要素作为准达尔文过程的结果进行研究。本文提出了四个方法论上的担忧。第一个担忧是,在人口动态方面,常常缺乏必要的实证支持。第二,相当合理的替代解释没有被考虑或很容易被忽视。第三,在人群中引起繁殖和传播的机制没有得到充分阐明。第四,更具体地说,通常不清楚虚假信号(作弊)究竟是如何被筛选出来的。

22 揭开短视频观看中共识和特殊体验的神经二分法(Brain and Cognition)

单位:北京师范大学心理学院

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278262624001374

摘要:人类的体验本质上是由个体视角塑造的,这导致对同一事件有不同的解释。然而,共同的活动,如一起看电影或观看体育比赛,强调了这些体验的双重性质:集体的快乐通过社交互动产生,而个体的情感反应则受个人偏好影响。这种共享和特殊体验之间相互作用的神经机制,特别是在奖励处理的背景下,仍然没有得到充分探索。在这项研究中,我们调查了观看短视频期间集体享受和个体预期反应的神经基础。使用功能性磁共振成像,我们测量了参与者在观看 90 个短视频时的大脑活动,并让他们对奖励预期和体验到的快乐进行评分。通过整合主体间相关性(ISC)和个体特异性分析,我们确定了共享和独特的神经活动模式。我们的研究结果表明,默认模式网络(DMN)和奖励相关区域的同步活动是集体快乐共享体验的基础。相比之下,额叶皮层和尾状核的不同激活与个人偏好和奖励预期相关,突出了在数字媒体参与过程中集体享受和个性化奖励处理之间的神经二分法。

23 大脑网络之间的动态切换预测创造力

单位:以色列理工学院数据与决策科学学院

链接:https://www.nature.com/articles/s42003-025-07470-9

摘要:创造性被假设源于一种平衡自发思维和认知控制的心理状态,对应于大脑默认模式网络(DMN)和执行控制网络(ECN)之间的功能连接。在这里,我们对这一假设进行了大规模、多中心的检验。采用元分析网络神经科学方法,我们分析了来自奥地利、加拿大、中国、日本和美国的 10 个独立样本(N = 2433)的静息态功能磁共振成像和创造性任务表现,这是迄今为止规模最大、种族最多样化的创造性神经科学研究。使用时间分辨网络分析,我们研究了创造力(即发散思维能力)与 DMN 和 ECN 之间动态切换的关系。我们发现,创造力(而非一般智力)可以通过 DMN - ECN 切换的次数可靠地预测。重要的是,我们确定了创造力与 DMN - ECN 切换平衡程度之间的倒 U 型关系,这表明最佳的创造性表现需要平衡的大脑网络动态。此外,一项独立的任务功能磁共振成像验证研究(N = 31)表明,在创造性想法产生过程中 DMN - ECN 切换更高(与对照条件相比),并复制了倒 U 型关系。因此,我们在多中心数据集上提供了强有力的证据,表明创造力与支持自发和受控认知的大脑网络之间的动态切换能力相关。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)