管理视角看AI:从数字化到智能化的底层逻辑

现代化生产有一条清晰的演进路线,那就是从工业1.0到工业4.0,管理有没有一个类似的框架呢?汽车工业的第四代生产范式(以特斯拉为代表的智能制造体系)为什么没有率先出现在中国?上一篇我们分析了从机械化到智能化的演进逻辑,工业1.0和2.0时代主要是以物理机械代替人类的体力劳动,工业3.0和4.0时代数字化和智能化系统开始替代人类脑力劳动。这种脑力劳动的替代体现在两个维度,一是生产过程中的设备和工序控

现代化生产有一条清晰的演进路线,那就是从工业1.0到工业4.0,管理有没有一个类似的框架呢?

汽车工业的第四代生产范式(以特斯拉为代表的智能制造体系)为什么没有率先出现在中国?

上一篇我们分析了从机械化到智能化的演进逻辑,工业1.0和2.0时代主要是以物理机械代替人类的体力劳动,工业3.0和4.0时代数字化和智能化系统开始替代人类脑力劳动。

这种脑力劳动的替代体现在两个维度,一是生产过程中的设备和工序控制,主要涉及操作性脑力劳动,通过数字化系统接管;二是以组织为载体的管理决策及其方法论,主要通过智能化系统逐步渗透和优化。本篇聚焦后者,系统分析管理演进的底层逻辑。内容分四个部分:

-

管理与工业革命的时序关系

-

管理范式的代际跃迁规律

-

解构现代企业管理体系架构

-

从数字化到智能化

管理与工业革命的时序关系

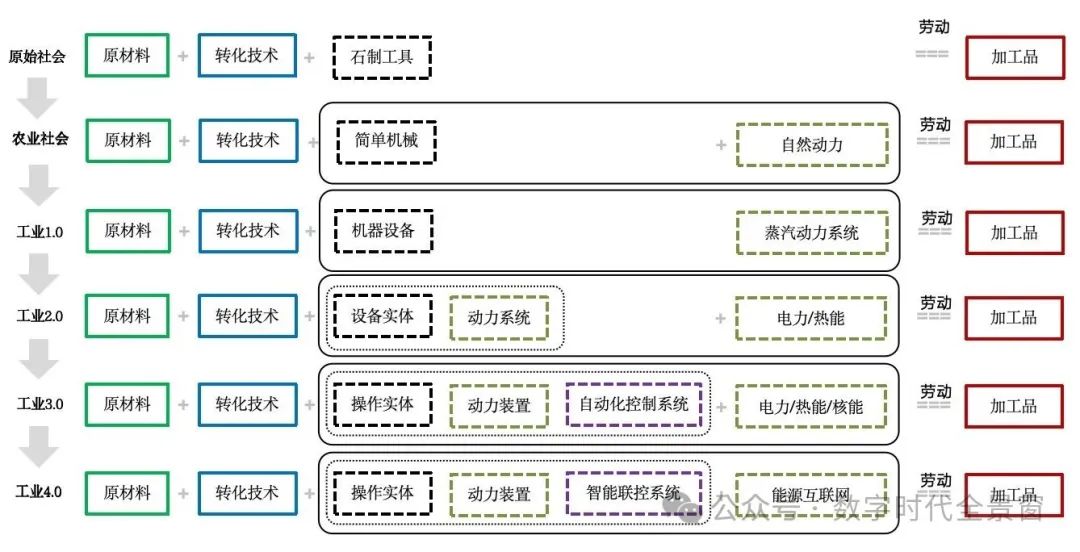

第一次工业革命产生了工厂,这种以机器、设备和劳动力为核心,通过系统化的生产流程将原材料转化为成品或半成品的专门场所,构成工业革命的核心载体,也是现代经济体系的基本单元。几个世纪以来,工厂集中在哪里、生产什么、怎么生产,就是全球经济变迁的活地图。

生产是通过系统整合场地、设备、技术与劳动资源,将原材料转化为增值产品的物理过程,构成工厂的硬实力基础;管理则通过优化资源配置与组织协同,解决“有限投入-价值最大化”的核心矛盾,更多是一种软实力。

生产、管理与工业革命的技术演进之间是“生产力-生产关系”动态适配的关系,三者相互推动、螺旋上升。每一次工业革命都通过技术突破重构生产模式,进而倒逼管理创新,最终形成新的经济范式。

-

技术是引擎:驱动生产力跃迁,奠定工业革命基础

-

生产是载体:将技术转化为可交付的产品与服务,构成工业革命的显性主线

-

管理是操作系统:通过组织创新持续释放技术潜能,属于工业革命的隐含主题

也因此,与工业革命相伴随的,除了生产的革命,还包括管理的适应性变革,二者相互耦合,共同构成工业体系的演进逻辑。

当然,这是工业革命理论上的理想进程,现实情况是,直到今天很多工厂的生产模式还处于2.0时代。“技术超前、管理滞后”的现象更是普遍存在,尤其体现在部分率先进行智能化改造的企业中。这种“数字跛脚”现象已成为制约中国制造升级的关键瓶颈。令人深思的是,不只是传统制造业,作为数字经济先锋的互联网大厂也未能幸免(《从阿里高管的万言书,看激励失效下的科层制通病》)。

“数字跛脚”的典型表现:

-

设备4.0 vs 组织2.0

某汽车焊装车间引进德国库卡机器人(工业4.0硬件),但仍在用Excel手工排产(工业2.0管理)。

某电子厂部署MES系统,但部门间数据壁垒森严(科层制阻碍信息流动)。

-

数据智能 vs 经验决策

某装备企业搭建了工业互联网平台,但管理层仍凭“感觉”调整生产计划。

某化工厂安装数千个IoT传感器,但报警处理流程需经5级审批。

-

柔性产线 vs 刚性考核

某家电企业建成模块化生产线,但KPI仍考核“设备利用率”而非“需求响应速度”。

某服装厂启用3D量体定制,但设计师薪酬与出款数量而非客户满意度挂钩。

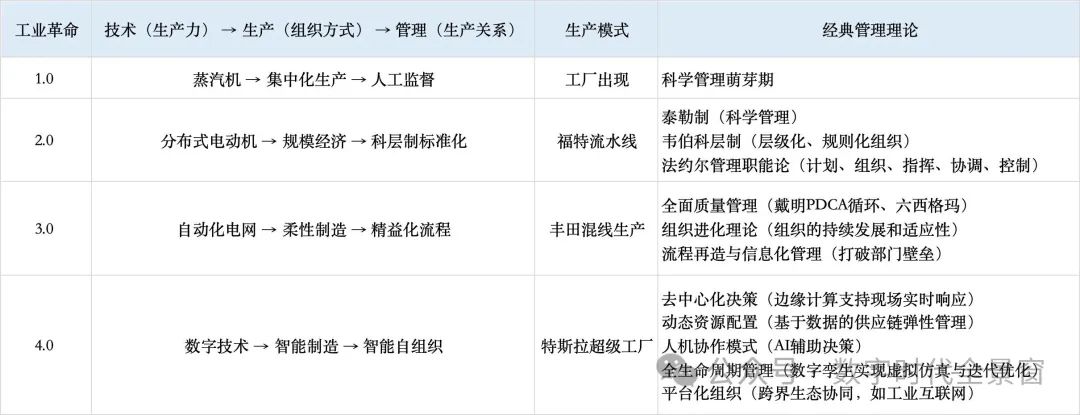

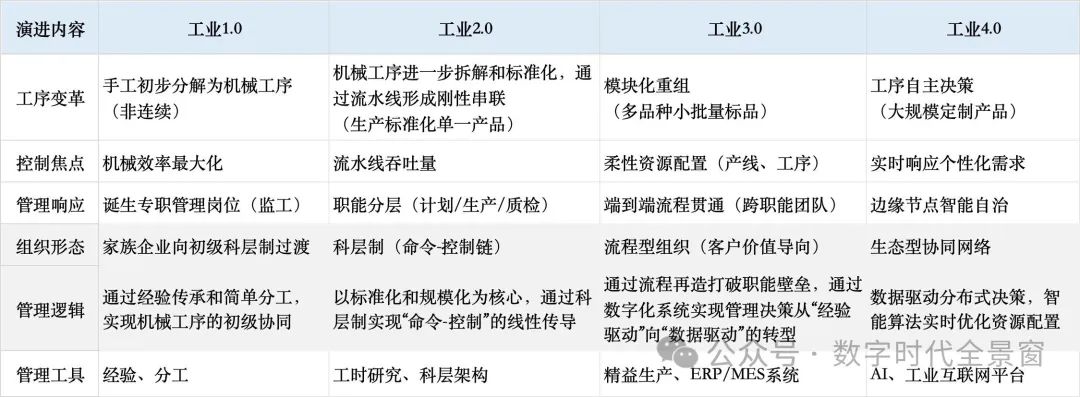

管理范式的代际跃迁规律

由于“技术-管理”演进的异步性,加之管理理论学科的多元分化,使得对于什么是管理,一千个人能有一千个答案。

笔者比较习惯的是将管理对象拆分为相互交织的三要素:人(人力资源)、钱(资本资产)、事(任务进程)。其核心逻辑在于:以“事”为价值枢纽,驱动“人”与“钱”的动态配置;“事”的成果产出反哺资本或资产的增值,进而支撑人力资源的持续拓展。

那么管理活动可以描述为:在特定周期内,通过结构化整合有限的人力与资本资产,高效完成一系列目标导向的任务集,从而实现系统价值持续优化的实践过程。

管理理念的根本差异体现在对“系统价值”的认知上(比如粗粮通过“性价比员工”托举一个首富“圣人”,胖东来让保洁都能发挥创新能力并享受到企业发展的丰厚成果),但本文重点不是这个,不做展开。

所有管理活动最终都指向“事”的完成(如研发产品、升级产线、优化流程、调整组织、开发市场等)。如同生产线上一个个工序一样,这些“事”之间也是相互关联的,共同驱动终极目标的实现。

从工业1.0时代劳动分工第一次被大规模用于提高生产效率开始,人们开始意识到分工与协作的辩证统一正是组织作为管理载体的存在根基。自此,二者关系的范式演进(从机械分工到生态协同)便成为贯穿整个管理史的核心叙事。

-

工业1.0

工序变革:手工初步分解为机械工序(非连续)

生产控制焦点:机械效率最大化

管理响应:诞生专职管理岗位(监工)

管理逻辑:通过经验传承和简单分工,实现机械工序的初级协同

管理工具:经验与分工

-

工业2.0

工序变革:机械工序进一步拆解和标准化,通过流水线形成刚性串联(生产标准化单一产品)

生产控制焦点:流水线吞吐量

管理响应:职能分层(计划/生产/质检)

组织形态:科层制(命令-控制链)

管理逻辑:以标准化和规模化为核心,通过科层制实现“命令-控制”的线性传导

管理工具:工时研究、科层架构

-

工业3.0

工序变革:模块化重组(多品种小批量标品)

生产控制逻辑:柔性资源配置(产线、工序)

管理响应:端到端流程贯通(跨职能团队)

组织形态:流程型组织(客户价值导向)

管理逻辑:通过流程再造打破职能壁垒,通过数字化系统实现管理决策从“经验驱动”向“数据驱动”的转型

管理工具:精益生产、ERP/OA系统

-

工业4.0

工序变革:工序自主决策(大规模定制产品)

生产控制逻辑:实时响应个性化需求

管理响应:边缘节点智能自治

组织形态:生态型协同网络

管理逻辑:数据驱动分布式决策,智能算法实时优化资源配置

管理工具:工业互联网、AI中台

总的来说,在生产从“人工控制机械化工序(非连续)→线性自动化控制(刚性串联流水线)→矩阵式柔性控制(可重组产线)→智能协同(自主决策单元)”的演进过程中,管理也在发生“经验管理(监工制+师徒传承)→线性科层管理(职能分层+命令链)→流程型管理(跨职能团队+项目矩阵)→生态型管理(平台化组织+算法协同)”的变革。

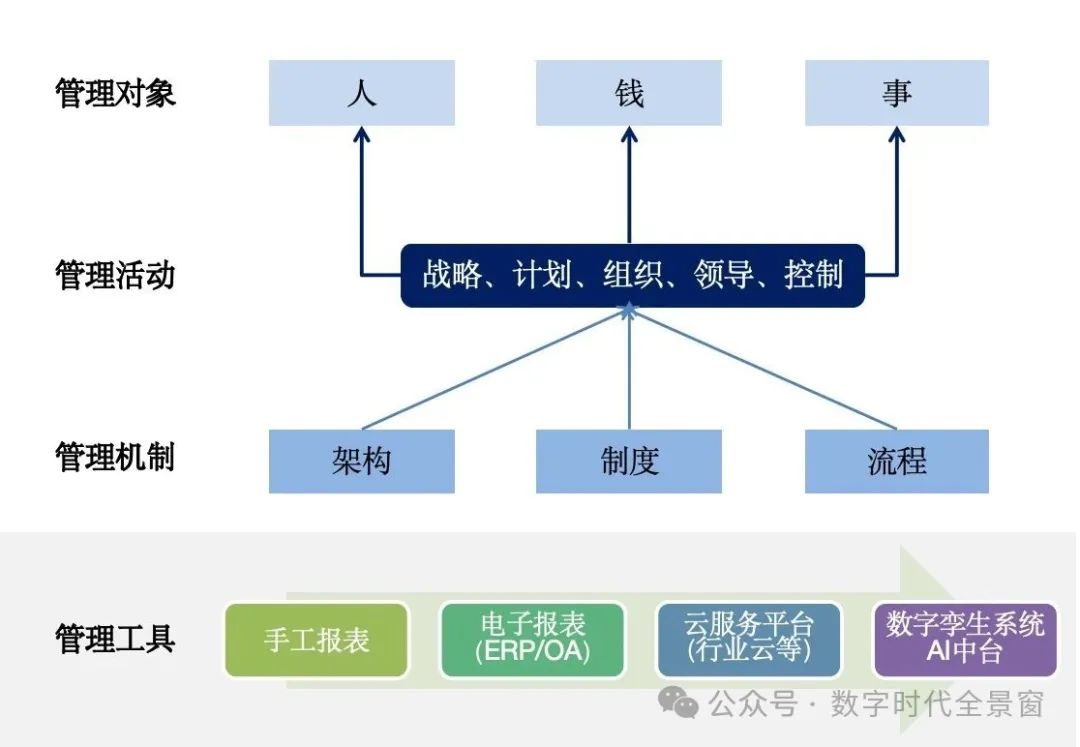

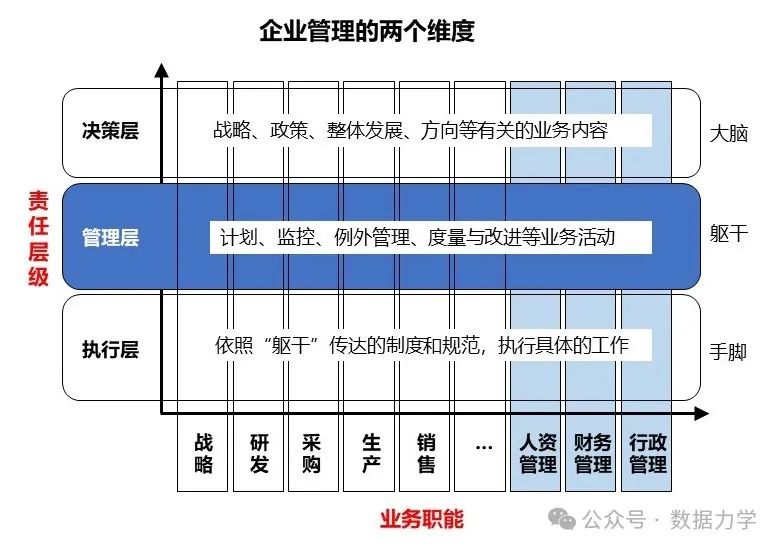

解构现代企业管理体系架构

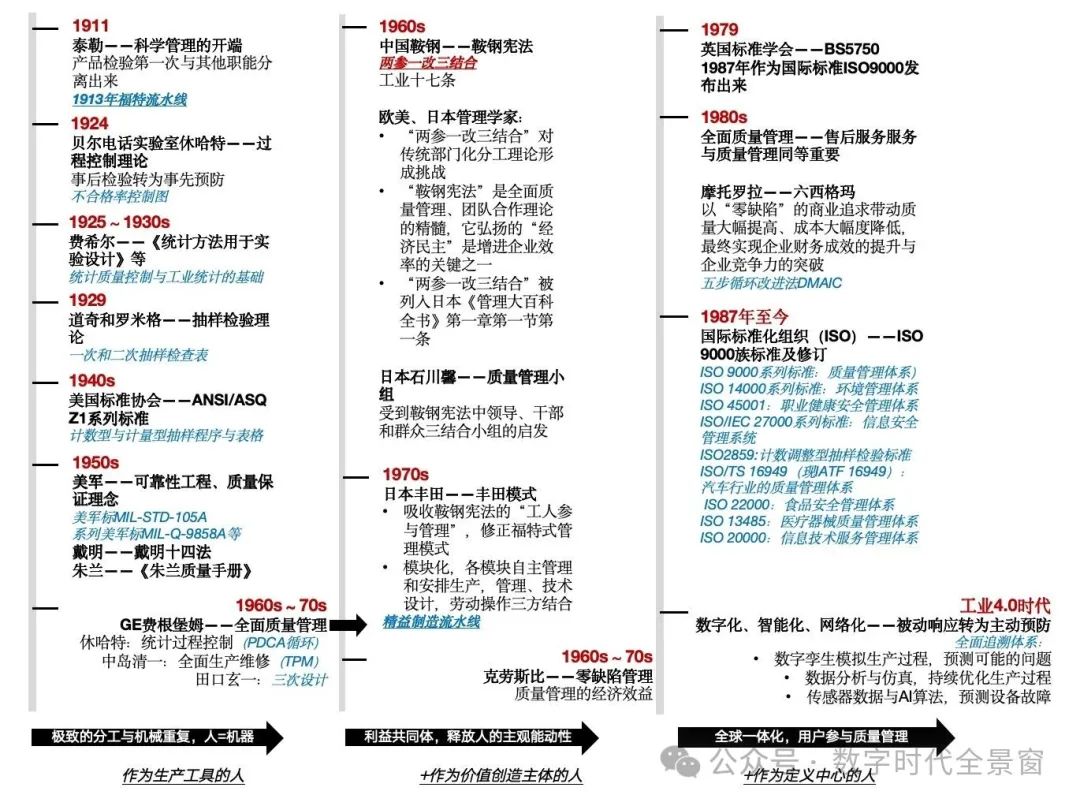

现代企业管理制度在工业3.0时代基本成型,随着信息技术应用形成管理体系的动态耦合,并持续演进至今。总结如下图(个人理解,仅供参考)

管理对象“人”、“钱(资本资产)”、“事(任务进程)”的内涵随着时代变化而变化。

“人”的角色经历了从生产工具(工业2.0)、到价值创造主体(工业3.0)、再到价值定义中心(工业4.0)的演进。值得注意的是,工业3.0版本的管理范式(全面质量管理、丰田模式)部分吸收了我国上世纪60年代在企业管理上的创新经验。遗憾的是在当下,“人”的地位很大程度退回到工业2.0时代。

在数字经济时代,数据是核心生产要素,在交易环境和技术条件成熟的情况下可以变现,因此“钱(资本资产)”的概念范畴就必须包含数据这一新型资产。

“事”的演进呈现三个阶段:从工业1.0-2.0时代标准化生产动作集合,到工业3.0时代跨职能价值流集成,再到工业4.0时代自组织任务网络,概念边界持续拓展。管理学家Womack与Jones曾在1996年出版的《精益思想》中预言:“未来的‘事’将是价值流的量子态存在”,这一趋势在数字孪生和区块链智能合约等技术推动下正在成为现实。

管理机制的三大支柱:

-

架构通过组织结构设计建立权责传导路径(如何分工协作)

-

制度以激励约束规则定义行为边界(做什么不做什么)

-

流程通过标准化关键活动链明确价值实现方式(怎么做)

管理工具一方面为管理活动赋能,一方面又反向重构管理活动本身,比如管理活动向边缘下沉(区块链、边缘智能推动管理去中心化)。其演进路径遵循“信息化(流程电子化)→数字化(业务全链路在线)→智能化(机器自主决策)”的阶梯式跃迁,本质是管理从“人工驱动”逐步走向“算法驱动”的范式革命。

从数字化到智能化

显然,智能化无法越过数字化而实现。

生产、管理的范式演进都经历了从离散到连续、从线性到网络的发展过程,对象化以后的数据体系,毫无疑问也必须先解决连续性(覆盖端到端的所有环节),跨系统集成才有实际价值。这一基础将推动数字化从职能模块(财务/采购/销售)向管理矩阵的协同进化,最终为智能化能力的深层渗透创造必要条件。这一路径已在特斯拉上海工厂的数字化转型中得到验证——通过全域数据贯通使决策响应速度提升400%。

汽车工业的第四代生产范式没有率先出现在作为工业强国的中国,反而出自已经严重“去工业化”的美国(以特斯拉超级工厂为代表),这一现状折射出我国技术应用与企业管理创新的滞后。当前全球产业竞争已进入智能化加速期,数字化转型的完成度与AI生产体系的成熟度,将直接决定各国在智能化时代的战略位势。

我们还处于数字化转型的中期阶段,行业级跨系统数据集成作为关键瓶颈,已成为亟待突破的系统性工程挑战。据工信部2023年发布的《中国制造业数字化转型发展白皮书》统计,汽车制造业平均每家主机厂需对接200+供应商的异构数据系统,仅数据清洗环节就消耗35%的数字化预算。

国内作为工业化建设“几十年实现西方几百年成果”的“后发者”,在经历经济学、管理学理论思想的回退之后(马经→2.0版本的西经),对于工业化概念及其体系演进路径逻辑存在普遍的认知混乱。

我国早期在一穷二白基础上实现的工业化伟大成就,应该说正得益于管理上的革命式创新。那个时代我们在思想上引领全球风尚,在许多尖端技术领域实现“后发跟进”甚至部分领域“后发先至”。直到今天我们还在多个领域安于做个“后发者”,这无论如何都是说不通的。

图源网络:1965年,世界上第一个人工合成蛋白质在中国诞生

图源网络:1973年,世界上首次培育成功的强优势籼型杂交水稻出现在中国

因此厘清生产、管理体系的底层概念及其耦合关系,有利于帮助企业真正把握数字化的本质——这绝非简单地将线下流程线上化,而是涉及全价值链的重构。

总之,扎扎实实完成数字化,才能向智能化“飞升”。

【相关专题】

“一半天堂一半地狱”:人才富集与产业空心化,AI为什么也这么难?

本文在网络公开资料研究基础上成文,限于个人认知,可能存在错漏,欢迎帮忙补充指正。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)