智源大会报告:“通用”类脑计算系统研究

研究领域为新型计算机体系结构、类脑计算基础软硬件。因此,提出要采用层次化与软硬件去耦合技术路线,研发“通用”类脑计算系统,包括软硬件去耦合的、不特定于芯片的编译框架,以及兼顾灵活编程与高性能的芯片架构,以高效应对上述挑战。其次,报告分析了类脑神经网络计算特征,认为虽然类脑计算具有稀疏计算、事件触发等共性,但类脑神经网络训练/学习算法的多样化探索,以及类脑应用类型的日益丰富,使得这些“共性”特征在不

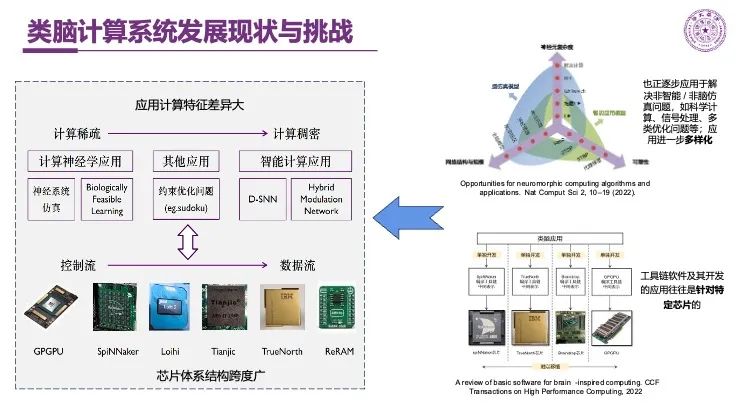

图1 类脑计算系统发展现状与挑战

在2025年北京智源大会的类脑大模型论坛上,中国神经科学学会类脑智能分会委员、清华大学计算机系研究员张悠慧做了题为“‘通用’类脑计算系统研究”的专题报告。报告从类脑计算系统面临的软硬件生态系统碎片化问题入手,认为可以从通用计算机等的发展脉络与发展方法论里汲取经验来指导类脑系统研发,进而通过分析类脑计算应用的计算/数据访问特征,提出构建“通用”基础软件以及与通用处理器架构融合的类脑计算芯片,并介绍了团队在这方面的工作。

报告首先结合年初《自然》发表的“neuromorphic computing at scale”一文指出,类脑计算系统在蓬勃发展的同时,面临着软硬件生态系统碎片化问题,包括欠缺应用与软件通用规范、缺乏跨平台编译工具、缺乏统一的硬件抽象层等;这些导致以类脑芯片硬件为核心的类脑系统存在软硬件紧耦合问题。

其次,报告分析了类脑神经网络计算特征,认为虽然类脑计算具有稀疏计算、事件触发等共性,但类脑神经网络训练/学习算法的多样化探索,以及类脑应用类型的日益丰富,使得这些“共性”特征在不同应用或者不同系统层次上呈现出显著“差异”,这就对类脑计算系统对这些算法与应用的“普适”支持提出了更大挑战。

因此,提出要采用层次化与软硬件去耦合技术路线,研发“通用”类脑计算系统,包括软硬件去耦合的、不特定于芯片的编译框架,以及兼顾灵活编程与高性能的芯片架构,以高效应对上述挑战。而在具体技术方案上,可以从其它计算系统的发展历史与方法论中获得启示,如领域专用架构(Domain Specific Architecture,DSA)时代计算系统的技术路线。

随后,具体介绍了团队在类脑芯片架构与编译框架方面的工作。比如,在与通用处理器内核紧密融合的基础上,针对类脑计算特征进行非ad-hoc的微架构扩展以及指令扩展,实现了类脑神经网络的高计算性能与效能,并成功进行两次流片验证。

最后,报告认为,将适宜且充分的算力以友好易用方式提供给类脑计算领域相关研究者,是促进这一交叉领域协作研发与演进的关键,也是类脑计算系统研究者的责任。

报告专家张悠慧,系清华大学计算机系研究员、博导,国家高层次人才计划入选者,中国神经科学学会类脑智能分会委员。研究领域为新型计算机体系结构、类脑计算基础软硬件。以第一作者/通讯作者发表NATURE、ASPLOS、MICRO、PPoPP、DAC、NIPS、IEEE TC/TPDS等重要学术期刊、会议论文数十篇。获得包括国家科技进步二等奖、高等教育国家级教学成果奖二等奖、北京市自然科学一等奖、世界互联网大会领先科技成果奖、国内十大科学进展、CCF技术发明奖等在内的国际国内奖项10余项。

-END-

编辑:李梅

审核:王刚,邓磊,李黄龙

转载自CNS类脑智能分会公众号

免责声明:本文版权归作者所有。如有侵权请联系删除。稿件为作者个人观点,不代表本账号观点。

更多推荐

已为社区贡献26条内容

已为社区贡献26条内容

所有评论(0)